Dans cette page sont proposés des textes que le manque de place dans la Revue papier nous a empêchés de publier.

Ces textes sont accompagnés de la référence au numéro de la Revue auxquels ils sont liés ou auxquels ceux-ci renvoient

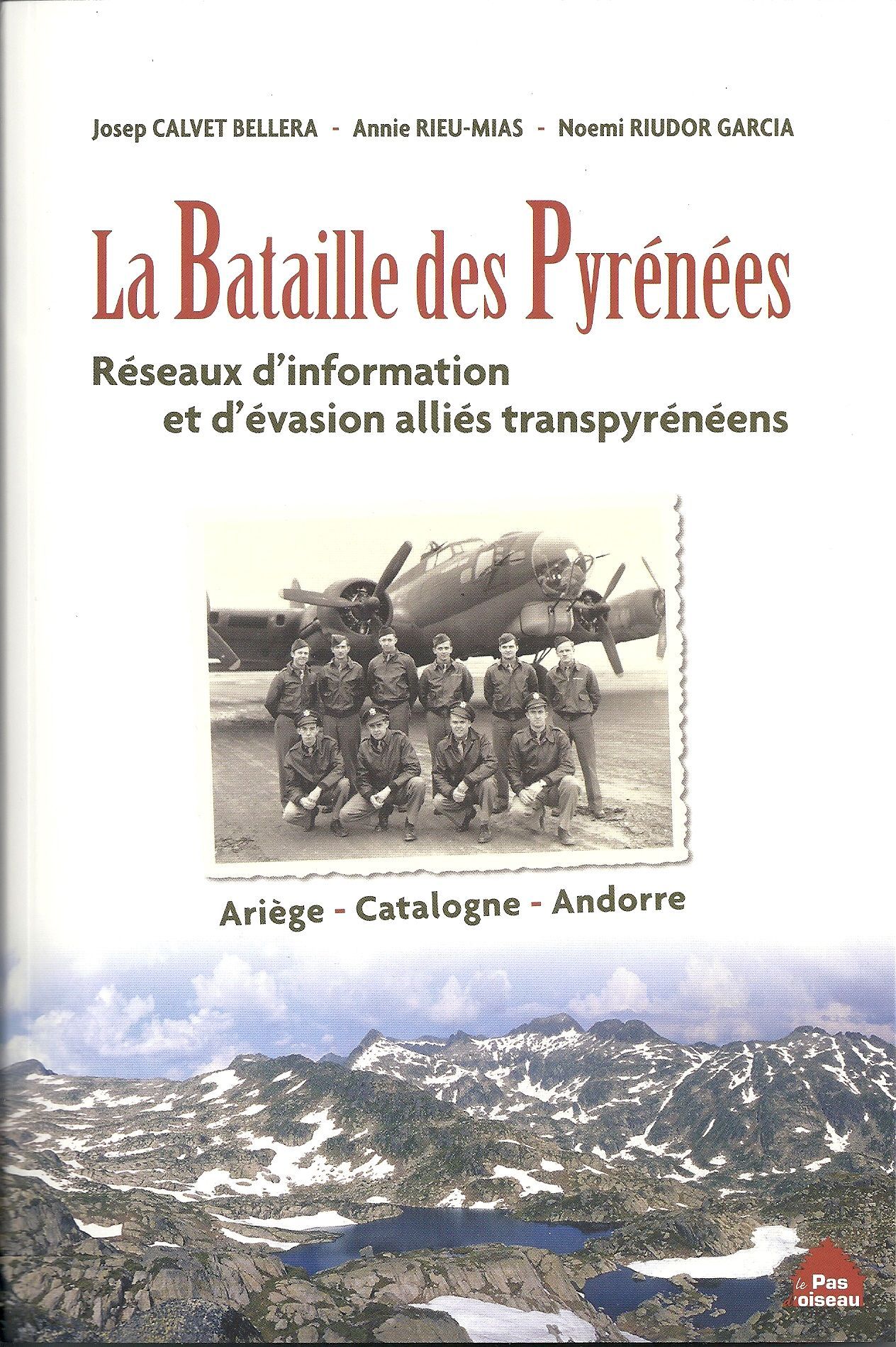

Pour avoir l'article complet d'Annie Rieu-Mas, issu de l'ouvrage collectif "La bataille des Pyrénées" dont des extraits ont été publiés dans le numéro 28 de la Revue de Promemo, cliquez sur le bouton ci-dessous

En complément à l'article

"Les lieux de mémoire de la Résistance des étrangers dans les Bouches-du-Rhône" de Marilyne Andréo

paru dans la Revue N° 27

vous trouverez ci-dessous le texte intégral de son Intervention du 7 février 2024 à la Bibliothèque l’Alcazar de Marseille.

En complément aux extraits parus dans la Revue N°27, trouvez ci-joint le texte intégral de la biographie de Modesto Ojeda Dominguez par Virgile Ojeda

Militantes communistes

des Bouches-du-Rhône

Renaud Poulain-Argiolas

Voici le texte de l'article de Renaud Poulain-Argiolas, annoncé dans la Revue N° 25 de Promemo.

Pour le lire cliquer sur le bouton ci-dessous

LA SCISSION CGT-CGTU DE 1921-1922 :

L’ÉPARPILLEMENT SYNDICAL ET LES LUTTES REVENDICATIVES

Jean Charles et Jacques Girault

Ce texte est signalé dans la Revue Numéro 23 dans l'article De Gérard Pio et Gérard Leidet :

La CGTU dans le bassin minier De Provence (1921-1930) (Partie 1)

Il est extrait du tome 2 de La France ouvrière publié aux Éditions sociales en 1993 sous la direction de

Claude Willard

Après le traumatisme de la guerre, la société française redécouvre la paix. De l’avant-guerre, le mouvement ouvrier français hérite d’un syndicalisme très original, totalement indépendant des partis politiques et armé d’une doctrine, le syndicalisme révolutionnaire. Après la guerre, la CGT se singularise aussi par le fait qu’elle se scinde en confédérations rivales, marquées l’une et l’autre par les traditions de ce syndicalisme.

La scission intervient au lendemain de luttes intenses mais sans résultats de 1919-1920, après les échecs stratégiques du socialisme et du syndicalisme.

Les dirigeants se réclamant du réformisme reconstituent leurs forces et répondent aux attaques du courant révolutionnaire. Ils s’appuient sur l’obtention de la journée de huit heures et, plus tard, la mise en en service des assurances sociales, sur leurs traditions de coopérations et de mutuellisme. D’une façon générale, la bonne santé économique des années 1920 explique que les concessions imposées par la CGT au lendemain de la guerre soient insensiblement remises en cause sans provoquer de réaction massives de l’organisation syndicale.

La CGTU jusqu’en 1928

Au sein de la CGTU se retrouvent trois grands courants qui ont lutté contre l’Union sacrée et la collaboration de classe : les anarchistes (majoritaires au début), les syndicalistes révolutionnaires, les syndicalistes communistes (mais pas tous membres du Parti communiste).

Fractions, scissions, exclusions jalonnent l’enfance de la CGTU.

Au cœur des conflits, les rapports de la CGTU et du communisme. Au congrès de Saint-Étienne (juin 1922), premier coup de bataille : faut-il ou non adhérer à l’Internationale syndicale rouge (ISR) ? Contre les tenants de la Charte d’Amiens (406 voix), l’adhésion est adoptée, mais conditionnellement (743 voix) . Une délégation (Monmousseau, Rosmer, Sémard) envoyée à Moscou obtient avec l’appui tactique de Lénine, que l’ISR renonce à l’article de ses statuts qui faisait litige en établissant une liaison organique avec l’IC.

Malgré l’abrogation de cet article, en dépit de résistances (le groupe de La Révolution Prolétarienne, avec Monatte, Rosmer, Chambelland) et des réticences (même de certains responsables communistes), la CGTU devient, avec la bolchevisation, un rouage essentiel du mouvement communiste. Les deux organisations demeurent distinctes, mais s’interpénètrent dans leur direction et leur action.

En 1926, les syndicats interviennent encore peu dans le parti. Par exemple, au congrès communiste de Lille (juin 1926), où officiellement sont élus au bureau politique trois des quatre membres du bureau confédéral (le quatrième étant élu au comité central), le seul syndicaliste qui intervienne est Henri Raynaud, de l’Union de la région parisienne, qui n’a pas de responsabilité confédérale. Ce congrès n’aborde que fort peu les questions syndicales.

La CGTU traverse alors, comme le Parti communiste, une embellie. Son apogée est le congrès de Bordeaux (septembre 1927) qui souligne l’originalité du syndicalisme dans ses objectifs et dans ses pratiques.

En 1922-1923, la CGTU compte sans doute plus d’adhérents que la CGT, exsangue au lendemain de la scission. La crue des effectifs est imposante au cours des quatre années qui suivent ; le nombre de syndicats représentés aux congrès confédéraux reste stable de 1925 à 1927 (1840 et 1497). Les chiffres les plus fiables de cartes payées sont de 460 000 en 1925 , 475 00 en 1926, 460 000 en 1927. Mais, cachées par cette stabilité, s’opèrent de grandes mutations sur le plan régional. En 1926, la géographie de la CGTU voit la prépondérance de la région parisienne (155 000, soit plus du tiers), suivie du Nord (60 000), du Centre-Est (31 000) la plupart des autres régions rassemblant moins de 10 000 adhérents. Sociologiquement, en 1927, arrive de loin en tête la Fédération des cheminots (115 000, le quart des effectifs totaux), suivie de l’éclairage et des services publics (43 000). À noter l’importance de la syndicalisation révolutionnaire dans les services publics et chez les travailleurs à statut. Par contre, il y a relative faiblesse dans les secteurs vitaux du privé (40 000 aux métaux, 23 000 au sous-sol, 35 000 dans le bâtiment).

La CGTU conserve d’abord l’architecture de la CGT. Mais, en 1926-1927, elle innove (même internationalement) en adaptant ses formes d’organisation aux exigences de la lutte. Elle crée des sections syndicales d’entreprise, à la fois pour implanter le syndicat sur le lieu de l'exploitation capitaliste et combattre l’esprit corporatiste. Elle supprime les unions départementales remplacées par des unions régionales. Le but est d’en finir avec les survivances corporatistes et localistes. En fait, la direction de l’union régionale est très loin des syndiqués de base. Quand survient un reflux auquel, par ses outrances, cette réorganisation contribue, la suppression des unions départementales s’avère particulièrement malheureuse. Enfin, elle équilibre fédérations et unions interprofessionnelles.

Stabilisation aussi de la direction confédérales. De 1923 (congrès de Bourges) à la fin de 1928, la CGT est dirigée par le même quatuor, Monmousseau, Racamond, Berrar, Dudilieux. Le dirigeant incontesté est Gaston Monmousseau, surnommé « le lion », très populaire, haut en couleur, avec ses foucades, ses emportements et ses difficultés à se pencher sur les revendications immédiates. Il s’oriente mal dans la géographie des tendances du parti, et change de position souvent et de façon imprévisible. Julien Racamond, le plus grand orateur de la confédération, est celui qui rappelle constamment la spécificité du travail syndical, plaide pour l’autonomie du syndicalisme et la nécessité de se battre pour les revendications quotidiennes.

Cette direction poursuit, de 1925 au début de 1928, une politique d’unité syndicale. Malgré les refus opposés par la CGT, elle renouvelle inlassablement ses propositions d’unité, mettant ainsi la CGT dans l’embarras. En janvier 1927, proposition de fusion à la base de toutes les organisations confédérées et unitaires. Le 4 avril, reprise d’un projet de la CGT elle-même de rentrée en bloc des syndicats unitaires dans la confédération. Refus de la CGT qui ne tolère que des adhésions individuelles. En mai, les syndicats unitaire et confédérés du réseau État (cheminots) adoptent une motion fixant l’entrée des syndicats unitaires dans la CGT (elle prévoit notamment l’interdiction d’exclure de la CGT pour motif politique). La commission exécutive de la CGTU se rallie à ce texte qu’elle a diffusée à plus de 500 000 exemplaires. La CGT repousse cette ultime tentative, mais la CGTU bénéficie auprès des ouvriers de l’aura des champions de l’unité syndicale.

Cette stratégie unitaire et le relâchement de la tutelle du parti permettent l’épanouissement d’un véritable syndicalisme de masse qui se traduit par diverses initiatives. Pour la première fois, à l’instigation de l’Internationale communiste et de celle des syndicats « rouges » qui ne cessent de critiquer le mépris du syndicalisme français à l’égard des revendications, le congrès de Bordeaux élabore un programme revendicatif minutieux, répondant aux aspirations ouvrières (notamment fixation d’un salaire minimum vital et échelle mobile des salaires). Afin de ne pas abandonner le terrain des réformes à la CGT, la CGTU doit prendre position sur la politique sociale étatique (assurances sociales, logement social, mesures législatives). Sous l’impulsion de Racamond, l’idée du « syndicalisme à bases multiples » est avancée pour retenir les adhérents des grèves (réhabilitation du mutuellisme et des caisses de secours contre le chômage et les accidents, conseils juridiques gratuits, bibliothèques, clubs sportifs…)

L’action en faveur des immigrés, qui n’est pas nouvelle, s’épanouit en 1926. La CGTU et le PC éditent huit journaux en langue étrangère, dont cinq hebdomadaires, se fixant pour but la défense des intérêts de ces travailleurs et la lutte, parfois difficile, contre la xénophobie latente en milieu ouvrier . La CGTU manifeste ainsi son esprit internationaliste, comme elle le fait en combattant l’intervention française dans la Ruhr en 1923, la guerre du Maroc en 1925, en participant en 1927 aux grèves et manifestations pour sauver Sacco et Vanzetti (anarchistes américains condamnés pour un crime qu’ils n’avaient pas commis, ce que la justice américaine reconnaîtra cinquante ans après leur exécution), en appelant les travailleurs à riposter aux menaces d’agression contre l’URSS, le 1er août 1929.

Autre trait de cette politique de large ouverture, l’essor de la démocratie syndicale. Le congrès de Bordeaux est, de ce point de vue, exemplaire. La minorité s’y exprime longuement (surtout « la révolution prolétarienne »), la réponse est toujours courtoise. Et cette libre expression de la minorité ne lui profite pas : ses positions régressent sur celles du congrès, très tendu, de 1925. Dernier point symbolique mais important : sur demande personnelle de Losovski, secrétaire de l’Internationale syndicale rouge, la référence à la dictature du prolétariat est retirée des statuts de la CGTU. Ce changement indique la volonté de combattre le syndicalisme de secte, de construire un syndicalisme de masse et de classe.

Ce congrès de Bordeaux, caractérisé par une ouverture exceptionnelle, sera presqu’immédiatement oblitéré dans l’histoire de la CGTU et du Parti communiste, car il se situe au moment où s’inverse le courant et où, par conséquent, il n’y a plus de place pour de telles orientations.

La CGTU contracte avec un léger décalage le « virus gauchiste » sévissant dans le Parti communiste. Au nom de la « radicalisation » de la classe ouvrière, elle affiche de nouveau son mépris pour les revendications immédiates, politise systématiquement les grèves, de plus en plus conçues comme une gymnastique révolutionnaire.

Les difficultés de la CGTU dans la période classe contre classe.

La résolution politique du congrès de la CGTU de 1929 affirme le rôle dirigeant du parti « seule avant-garde dirigeante du mouvement ouvrier ». La minorité fait front, se bat avec efficacité, entraînant 209 voix contre le rapport d’activité ( 1354 pour). Après une longue et confuse discussion, elle parvient à introduire dans le texte que ce rôle ne doit pas être interprété comme « la subordination du syndicat », ni comme « la liaison organique PC-CGTU ». Concession violemment critiquée par l’Internationale syndicale rouge et remise en cause dans les faits dès 1930 : l’interprétation est complète et la CGTU est donc, à son tout, bolchevisée. Aussi, la formule banale de « courroie de transmission » la qualifiant est, en l’occurrence, inadéquate, ne serait-ce que parce qu’elle présuppose un rapport d’extériorité qui, en fait n’existe plus. Les deux organisations sont si enchevêtrées dans leur direction et leurs actions qu’on peut parler à leur sujet d’un véritable mouvement communiste unifié (comprenant également la JC, l’ARAC, le Secours rouge) et purgé de ses éléments allogènes par une succession de départs, d’exclusions, de scissions qui le rétrécissent tout en le solidifiant.

Bien entendu, la stratégie unitaire est aussi remisée au placard, la CGT (comme la SFIO) étant analysée comme intégrée dans l’appareil d’État bourgeois. En 1930, la CGTU reprend le mot d’ordre de « grève politique de masse ». Dans le contexte de la crise du capitalisme (décrite de façon apocalyptique par l’Internationale et le parti français) toute grève est par nature politique. Ce qui conduit à la critique (comme autant de concessions à l’opportunisme) des grèves qui n’ont pas été politisées.

Dans de telles conditions, l’opposition gagne du terrain. La CGTU est perçue par la direction communiste comme le refuge de tous les opposants. La lutte est menée surtout contre le « comité des 22 », formé le 9 novembre 1930 avec des dirigeants de la CGT (Dumoulin alors en désaccord avec sa direction), des autonomes et des opposants de la CGTU (surtout de la la Révolution prolétarienne). Au congrès de Magic-City en 1931, ces derniers se voient expliquer que leur place n’est plus dans la CGTU. Ils sons exclus ou s’excluent d’eux-mêmes, par vagues successives. Parallèlement, la lutte est menée contre les vieux cadres, qualifiés de sclérosés, bureaucratisés, social-démocratisés, freinant les luttes.

Les effectifs continuent de baisser. De 1929 à 1932, la CGTU perd 155 000 adhérents, soit, 38 % de ses effectifs de 1929. Le secteur privé est le plus touché. La fédération des métaux place 16 000 cartes. Répercussions à la direction : le quatuor se disloque. Berrar et Dudilieux sont écartés pour bureaucratie. Racamon est accusé d’être le chef de file de l’opportunisme. Gitton entre au comité confédéral où il est l’incarnation de la ligne la plus sectaire. Frachon, responsable des questions syndicales au Parti communiste, remplace Monmousseau au secrétariat général de la CGTU. À la commission exécutive, près de la moitié des membres élus en 1927 perdent leur responsabilité en 1929 (26 sur 57). En 1931, sur 57 élus, 31 nouveaux. Un mouvement identique s’effectue dans les régions. La plupart des secrétaires régionaux sont remplacés, affaiblissant par là le maillage des unions régionales et locales.

Durant cette période, la grève n’est plus la seule forme d’action. Des « journées » sont organisées. Elles tendent, selon la définition de l’Internationale, reprise par le PC en 1929 et la CGTU en 1930, à élever le niveau de conscience et surtout la combativité de la classe ouvrière. Le 1er août 1929, anniversaire du déclenchement de la Grande Guerre, est choisi comme jour d’action contre la guerre et pour la défense de l’URSS. Il est difficile d’en apprécier les résultats, car le mouvement est désorganisé : multiples perquisitions, arrestation de 96 cadres communistes (PC, JC, CGTU). La journée entraîne peu de grévistes (16000 en région parisienne), de rares cortèges et quelques meetings.

La grève change de caractère. Dès le 1er mai 1930, la CGTU reprend le mot d’ordre de « grève politique de masse ». Ses dirigeants, notamment Frachon, dénoncent les tendances économistes de ceux qui en restent aux revendications immédiates. « Les masses sont avec nous, et même en avant de nous », écrit la revue Les cahiers du bolchevisme en janvier 1930. Elles le sont pour des raisons économiques. En 1930, où le chômage est encore faible, les ouvriers s’indignent de la baisse des salaires alors que grimpent les prix. S’y ajoutent des raisons politiques : une partie de la classe ouvrière finit par se laisser convaincre de l’imminence de la guerre, une guerre contre la patrie du prolétariat. Dans ces conditions, concluent les dirigeants du PC et de la CGTU, l’agression contre les conditions de vie et cette prise de conscience préparent de proches perspectives révolutionnaires.

C’est le résultat d’une analyse selon laquelle s’ouvre une « nouvelle ère de guerre et de révolutions », avec une combativité croissante des masses ouvrières. Si celle-ci ne s’exprime pas dans de grandes luttes, c’est que le parti et le syndicat appliquent mal la ligne juste – elle ne peut être que juste – de l’Internationale, ce qui les contraint à des autocritiques incessantes ; c’est aussi parce qu’il y a des réticences de cadres dont il faut se débarrasser au plus vite.

La masse ouvrière doit être entraînée pour la conquête de la rue, comme le recommande un texte de l’Internationale, qui ajoute qu’il faut poser dans la pratique la question de l’organisation de l’autodéfense ouvrière, en créant dans les usines des groupes de défense chargés de protéger les manifestations. Si la classe ouvrière est en guerre contre le capital, elle n’a aucune raison de respecter l’outil de travail, d’où la résurgence du thème du sabotage. Au 6ème congrès de l’internationale syndicale rouge (début 1930), Gitton exalte la grève des 3000 métallos de Trith-Saint-Léger, dans le Nord, qui ont retiré toutes les équipes de sécurité (les hauts fourneaux éteints ne pouvant plus être utilisés), et attribue le succès sur De Wendel à cette méthode. Thorez, de son côté, écrit une brochure pour vanter les mérites des « barricades de Roubaix » en 1931.

À cette action rêvée, s’oppose la réalité : le déclin de la grève violente et même non-violente. Menacés par le chômage, les ouvriers craignent pour leur travail et les vraies actions neuves sont les marches de la faim des chômeurs qui commencent à poindre.

L’extension des grèves.

Au comité confédéral national de la CGTU en septembre 1926, Albert Vassart*, (secrétaire de la fédération des métaux), énonce dans son discours quatre idées : le patronat n’est plus celui d’avant 1914; il existe de nouveaux facteurs de force mais aussi de faiblesse du patronat (notamment ses rivalités) ; il faut attendre des conditions opportunes pour lancer un mouvement, soit en jouant des rivalités internes, soit en utilisant une conjoncture favorable (grosses commandes et faibles stocks) ; il faut s’élever contre la notion (répandue dans le prolétariat) du « bel outil » et contre une conception trop « légaliste » de la conduite des grèves.

Cette orientation se traduit par des grèves combatives, interminables. Celle des sardinière de Douarnenez dure plus d’un mois. Déclenchée le 25 novembre 1924, elle entraîne 2200 femmes, dont beaucoup ne parlent que le breton et qu’influencent fortement le clergé. Surexploitées, elles travaillent debout, jusqu’à dix-sept heures par jour, lors des grandes pêches, pour des salaires misérables. Elles élisent un comité de grève, avec l’aide des paysans et du maire communiste, organisent des « soupes communistes », défilent dans les rues au chant de L’Internationale. Les marins-pêcheurs se joignent au mouvement. Forces de l’ordre et briseurs de grève provoquent des incidents ; le maire est suspendu, mais aux élections municipales complémentaires la liste communiste accentue son avance. La grève est couronnée de succès.

En 1926-1927, dans le textile, à la Ferté-Macé (Orne), mille deux cents ouvriers tiennent dix-huit mois dans un climat de violence et de répression. Dans la métallurgie, la grève de Château-Regnault (Ardennes), que dirige Vassart, dure huit mois. La plupart de ces actions se terminent par des victoires partielles qui permettent de rentrer la tête haute.

La lutte est plus difficile dans les grandes usines où les patrons n’hésitent pas, comme chez Renault et Citroën, à pratiquer le lock-out. Cependant, on y découvre des revendications et des formes de luttes tout à fait nouvelles. Chez Citroën, une grève éclate, non pour une hausse de salaire, mais pour lutter contre la rationalisation du travail. Après qu’une partie des syndiqués soit sortie à l’appel de la CGTU , les militants unitaires les plus responsables restent dans l’usine pour y organiser des grèves tournantes, élaborer des cahiers de doléances. Cette grève se traduit par un succès relatif (ralentissement de la rationalisation) et est largement donnée en exemple par la presse communiste, nationale et internationale.

Malgré les errements, c’est au cours de cette période difficile que se forge un type de militant qui apprend lentement, péniblement, les revendications concrètes de son secteur de lutte. Ce qui ne signifie nullement une implantation de la CGTU. Dans les usines automobiles de la région parisienne ou chez Berliet dans le Rhône, il n’y a que quelques phalanges réduites d’adhérents kamikazes qui n’agissent pas vraiment, mais recueillent des informations sur les conditions de travail pour nourrir les journaux de cellule ou les journaux syndicaux. Mais la police patronale est si bien organisée, que ces petits groupes sont éjectés et qu’il faut sans cesse recommencer.

Ceci étant, la Fédération des métaux met en place, presque chaque jour, des équipes ouvrières extérieures à l’usine, cramponnées aux portes, distribuant des tracts, dont les informations proviennent de l’intérieur. Cet héroïsme quotidien, cet apprentissage lent, mais profond des petites revendications, va permettre aux militants unitaires d’être mieux armés que les confédérés après l’unité pour encadrer le mouvement gréviste, parce que la lutte, ils connaissent. Et les revendications réelles, ils ont appris à les connaître.